2018年の実質賃金論議をみて思うこと

2019年03月20日

毎月勤労統計(毎勤)の一部が長年にわたって不適正だったことなどについて、議論が繰り広げられている。東京都にある500人以上規模の事業所が全数調査されていなかったことは、結果の精度に問題がないとしても調査計画通りでなかったというルール違反である。抽出調査でも母集団へ適切に復元されていればよかったが、それが行われていなかったのが致命的で、雇用保険給付等の支払い不足という実害を招いてしまった。

他方、毎勤を仕事で利用している立場からは、数年周期の経済センサスではなく年次の母集団データベースを使って、500人未満事業所の標本を毎年部分的に入れ替える方式(ローテーションサンプリング)になったことを歓迎している。従来は数年ごとの標本総入れ替え時に大きな段差が生じ、入職・離職や開業・倒産等の状況を正確に把握できていないのではないかという印象を毎勤に抱いていた。統計上で労働者が減ったように見えるとしても、常用労働者の定義を他の統計と整合的にしたのも適切な見直しだ。

統計だけがテーマではないが、たまたま2月26日に衆議院予算委員会公聴会にお招きをいただいた。技術的な面を含めた統計に関する論議が国権の最高機関で行われていることには、統計のユーザーとして心から敬意を払いたい。その際、実質賃金の評価に関するご質問も頂戴し、「18年の実質賃金が上がったか下がったかは分からない」という趣旨のお答えをした。その第一の意味は、22年1月にローテーションサンプリングへの移行が完了するところ、経過期間中である18年1月から新旧の賃金指数がそのまま接続されたということである。従来の標本交代時のように、過去分の遡及改定が施されていないため、18年の1年間は伸び率を割り引いて見る必要があることもお答えした。

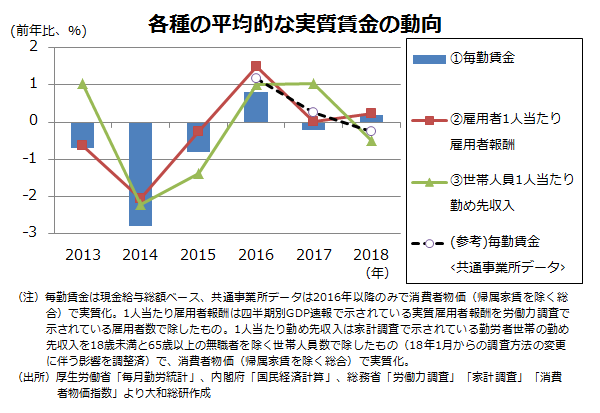

第二の意味は、毎勤だけでは十分には分からないということである。元来、毎勤は労働者数や出勤日数、労働時間数といった生産のための労働投入と、給与総額という労働費用を迅速に把握することを目的とした統計で、労働者への所得分配を調べているわけではない。そこで図表に、①毎勤本系列の実質賃金、②GDP統計の雇用者当たり実質雇用者報酬、③家計調査の勤労者世帯人員1人当たりの実質勤め先収入の変化率を示してみた。18年は、①が0.2%のプラスであるの対し、②も0.2%のプラス、③は0.5%のマイナスである。

なお、図表に点線で示したのは毎勤で参考提供されている共通事業所データで実質賃金を求めたものであり、18年は0.3%のマイナスと試算された。共通事業所データとは、月次で1年前と当月の両方で回答している標本に限り、両年とも当年の労働者ウエイトで集計された特殊な名目金額の系列である。本系列で17年の実質賃金はマイナスだったが、共通事業所データではプラスと試算されるなど、文字通り参考値と考えるべきだろう。

本来、どのような物価でデフレートするかや労働時間の変化を考慮するか否かによって、実質賃金の評価は異なってくる。また、そもそも実質賃金は18年の変化がどうであるかにかかわらず、伸び悩んでいるとみるのが衆目の一致するところだろう。実質賃金とは生産性のことと言ってよく、その引き上げが思うように進んでいないことが示唆される。ただ、実質賃金のトレンドを変えるのには時間がかかるし、その変化は単月や単年の数字では分からない。5~10年という視野でみれば、実質賃金の下落トレンドが少なくとも止まったと筆者はみている。

最後に、実質賃金とは名目賃金を物価で除したものであり、実質賃金の変化率は名目賃金の変化率から物価の変化率を差し引いたもので近似できるという説明が多い。もちろん算数としては正しいが、人々は実質賃金を得るために働き、実質賃金で決まる生活水準を向上させるために努力している。つまり、先にあるのは実質賃金であって、目に見えないがゆえに名目賃金と物価から計算しているだけではないのか。名目賃金を上げれば実質賃金が必ず上がるわけではないし、人手不足だからといって失業者や非労働力人口がただちに高い実質賃金で働けるわけではない。経済が循環的に上向きの局面では、実質賃金が上がっていないからこそ雇用の増加が実現するのである。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。

- 執筆者紹介

-

調査本部

常務執行役員 リサーチ担当 鈴木 準

関連のレポート・コラム

最新のレポート・コラム

-

2026年1月鉱工業生産

普通乗用車などの大幅増産により自動車工業が生産全体を押し上げ

2026年02月27日

-

人手不足時代の外国人労働者の受け入れと共生の課題

潜在成長率を年率0.4%pt押し上げ/共生の鍵は日本語教育

2026年02月26日

-

テキスト分析が映し出す金融当局の楽観視

金融当局ネガティブ指数で、金融システムへの警戒感の変化を読む

2026年02月26日

-

ガバナンス・コードはスリム化するか?

原則の統合によって原則数減少、独立性判断方針の「策定・開示」から「策定」へ変更し要開示事項が減少

2026年02月26日

-

消費税減税より「最初の一歩」を。米国のトランプ口座が示す物価高対策

2026年02月27日