世界の成長センターはアジアからアフリカへ?

2019年01月31日

90年代の半ば、米国のエコノミスト、ポール・クルーグマン氏はアジア経済について、その成長は「投入」の増大に依存し、TFP(全要素生産性)の伸びを欠いたものであるから持続可能ではないと論じた。これは、先立って世界銀行が発表した「東アジアの奇跡」と題する同地域への楽観論に対するアンチテーゼと受け止められ、当時は相当な話題となったのだが、今振り返ったとき、クルーグマン氏の予言はどのように評価されるだろうか。

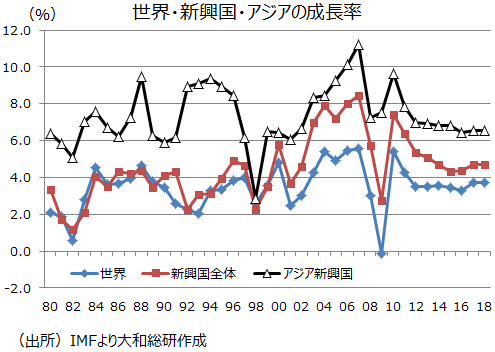

97年から翌年にかけての「アジア通貨危機」による成長の大屈折は、マレーシアや韓国などアジア諸国の投資率(固定資本形成/GDP)の急落を伴った。確かに「危機」は、物量(投入)勝負の成長が持続可能ではないことを証明した。しかし、後のアジア諸国は長期停滞などに陥ることなく、「投資率の再上昇を伴わない成長回復」を実現した。そして何より、アジアは現在に至るまで、世界の経済成長のコアであり続けている。IMFの分類によるアジア新興国(日本、韓国、台湾、香港、マカオ、シンガポールを除くアジア諸国)の成長率は80年以降、一度の例外もなく世界、そして新興国全体の成長率を上回っている。この事実は、クルーグマン氏の予言に対する一つの回答ではあろう。

当時のアジアに関して同氏が見落としていたのは、TFP向上の「面的広がり」ではなかったか。アジアがこれほどの長期にわたって世界の成長センターであり続けてきたのは、日本を起点とする高度成長の連鎖が継続してきた結果である。先行国が達成した経済的・産業的成果が、後発国に移植される格好で、高度成長の主役を代えながらも地域全体としての高い成長が持続してきたのである。

しかし、このプロセスも永続的なものではもちろんない。それは高度成長が概ね一巡してフロンティアが消失に向かいつつあるためであり、また、アジア全体の老いが進んできているためでもある。製造業を軸とした高度成長は、若くて豊富で安価な労働力を必要とする。彼らが農業等から製造業に職を移し、より多くの所得を得て、購買力を高めることで需給双方からの高度成長の条件が整う。その過程では人口(パイ)も増える。幸いアジアの多くの国は、こうしたプロセスを経て所得水準を向上させてきた。そして、その結果、今後の伸びしろがなくなってきたということだ。

では、アジアの成長の連鎖が行き詰まった先に待っているのは何であろうか。アジア域内で成長の核がシフトしてきたように、世界の成長センターがアジアから他の地域に移っていくのだろうか。高度成長を遂げるには、経験的には人口動態の若さが条件であるが、アジアより若い地域は中東、アフリカくらいしか世界には残されていない。いよいよアフリカの時代が来るのだろうか。

恐らく、グローバルでみれば、それが最も望ましいシナリオなのだろう。アフリカの広範な工業化によって、想定される同地域の人口増大を相当程度吸収しながら、平均的な所得水準が上がる。資源への依存度が低下し、政治的・社会的な不安定性も軽減されるというシナリオだ。しかし、タマゴと鶏の関係から、こうしたシナリオのすべてが画餅に終わる可能性もある。例えば、政策のありようによっては、北朝鮮ではないが、人口の若さを成長に結びつけることに失敗し、人々が徒に農業(農村)に滞留したままで老いてしまうこともあり得る。ここでは、各国の経済政策の在り方とともに、そもそも各国政府が工業化のインセンティブを有しているのかが問われる。また、アフリカの場合は工業化以前に農業の生産性改善が必要ともしばしばいわれる。食料品を輸入に頼っているようでは、若くて豊富な労働力も安価ではあり得ず、製造業の競争力は支えられないからだ。さらに工業化によって資源依存度を引き下げる前に、資源依存国における工業化は果たして可能なのかという問いに向き合わなければならない。

こうして考えてくると、世界の成長センターの地域間シフトはそれほど容易ではないように思える。とはいえ、人口が成熟し、所得水準も高まる中で、労働力の希少性が増すアジアが従来型の成長パターンを維持することは困難にならざるを得ない。では、アジアの成長率の世界平均への収斂のようなことが起きるのだろうか。いずれにせよいえることは、アジア地域内での生産性スピルオーバーの余地が縮小する中、アジア諸国は25年前のクルーグマン氏の警鐘を改めて重く受け止める必要があるということだ。例によって、天才は早く現れすぎたのかもしれない。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。