2014年06月30日

サマリー

政府は「アベノミクス『三本の矢』により始まりつつある経済の好循環を一過性のものに終わらせず、持続的な成長軌道につなげるべく」、平成26年6月24日に「『日本再興戦略』改訂2014」を閣議決定した(※1)。今回の改訂は、労働市場改革、農業の生産性拡大、医療・介護分野の成長産業化等にフォーカスしている。また、以下の4つの観点から、それぞれ鍵となる施策を挙げるとともに、更なる成長の実現に向けた今後の対応の方向性を示している。

- 日本の「稼ぐ力」を取り戻す

- 担い手を生み出す~女性の活躍促進と働き方改革

- 新たな成長エンジンと地域の支え手となる産業の育成

- 地域活性化と中堅・中小企業・小規模事業者の革新/地域の経済構造改革

今回の改訂では、昨年の「日本再興戦略」に掲げられた3つのアクションプラン(日本産業再興プラン、戦略市場創造プラン、国際展開戦略)について、施策の主な進捗状況を踏まえ、「新たに講ずべき具体的施策」を示している。これまでの水素関連の施策については、戦略市場創造プランの一環として、「次世代自動車の普及に向けて、電気自動車などの車両及び充電器の導入支援や水素ステーションの先行整備を進め、水素インフラ等に係る規制の見直しを行うとともに、燃料電池自動車の基準等の国際調和を進めた」と評価している。

新たに講ずべき具体的施策としては、「水素社会の実現に向けた取組や木質バイオマスのエネルギー利用、海洋資源開発を進める」と述べており、「水素社会の実現に向けたロードマップに基づき、水素の製造から輸送・貯蔵、そして家庭用燃料電池(エネファーム)や燃料電池自動車等の利用に至る必要な措置を着実に進めるとともに、産学官から成る協議会において進捗のフォローアップを行う」ことが示されている。

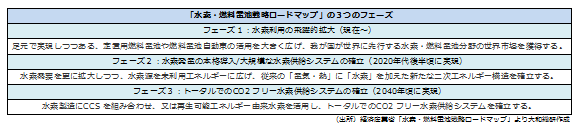

これに先立つ6月23日、経済産業省(水素・燃料電池戦略協議会)は、「水素・燃料電池戦略ロードマップ(※2)」を取りまとめた。このロードマップには、「水素エネルギー普及の意義を確認しながら、水素の利用面に加え、製造や輸送・貯蔵の各段階で、目指すべき目標とその実現のための産学官の取組について、時間軸を明示して盛り込んだ」としており、ロードマップは、以下の3つのフェーズに分けて、課題と取り組みの方向性を示している。

フェーズ1では、業務・産業用燃料電池について、「2017 年に発電効率が比較的高いSOFC(固体酸化物形燃料電池)型の市場投入を目指す」としており、導入が広がり始めた家庭用燃料電池(エネファーム)については、「早期に市場を自立化し、2020 年に140万台、2030 年に530 万台を普及させる」目標を設定している。また、「家庭用燃料電池のエンドユーザーの負担額(設置工事費込み)については、2020年に7、8 年で投資回収可能な金額を、2030 年に5 年で投資回収可能な金額を目指す」としている。

燃料電池自動車については2015年までに、燃料電池バスについても2016年には市場投入するとしており、フォークリフトや船舶等にも燃料電池の適用分野を広げることを目標としている。車両価格については、「2025年頃に、同車格のハイブリッド車同等の価格競争力を有する車両価格の実現を目指す」としており、水素価格は、2015年にガソリン車の燃料代と同等以下、2020年頃にはハイブリッド車の燃料代と同等以下を目指している。水素供給場所についても、2015年度内に100箇所程度を確保することが盛り込まれている。

燃料電池や燃料電池自動車などが幅広く利活用されるようになり、フェーズ3に示されるようなCO2フリーの水素供給システム実現に向けた取り組みが進めば、エネルギー安全保障や地球温暖化抑制などに大きく貢献する可能性があり、エネルギーコストが低下すれば、産業や国民生活にとっても有益であろう。また、水素の利活用に関連する分野には、日本の高い技術力が集約され、日本は高い競争力を持つとみられており、関連する産業分野の裾野も広いことから、日本の「稼ぐ力」を取り戻すことにもつながることが期待される。

(※1)「成長戦略で、明るい日本に! ≪詳細版≫」首相官邸

(※2)「『水素・燃料電池戦略ロードマップ』をとりまとめました」経済産業省(報道発表資料:平成26年6月24日)

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。

執筆者のおすすめレポート

同じカテゴリの最新レポート

-

GX-ETS本格稼働で強まるJ-クレジットの早期確保への動き

市場に依存しない、上流(創出)関与と相対・長期での確保が鍵

2026年02月05日

-

人的資本可視化指針改訂で期待される経営戦略と人材戦略の深化

期待される開示の負担軽減と比較可能性の向上

2026年01月23日

-

バイオマス発電の質による選別と高付加価値化への潮流

BECCS・国内資源活用という新たな方向性

2026年01月21日

最新のレポート・コラム

-

2026年1月鉱工業生産

普通乗用車などの大幅増産により自動車工業が生産全体を押し上げ

2026年02月27日

-

人手不足時代の外国人労働者の受け入れと共生の課題

潜在成長率を年率0.4%pt押し上げ/共生の鍵は日本語教育

2026年02月26日

-

テキスト分析が映し出す金融当局の楽観視

金融当局ネガティブ指数で、金融システムへの警戒感の変化を読む

2026年02月26日

-

ガバナンス・コードはスリム化するか?

原則の統合によって原則数減少、独立性判断方針の「策定・開示」から「策定」へ変更し要開示事項が減少

2026年02月26日

-

PERはなぜ上がらない?──市場が見ているのは「価値創造ストーリー」が描く未来

2026年03月02日

よく読まれているリサーチレポート

-

中国によるレアアース・レアメタルの輸出規制は日本の実質GDPを1.3~3.2%下押し

供給制約により、自動車産業を中心に生産活動の低迷が懸念される

2025年12月05日

-

2026年の日本経済見通し

1%弱のプラス成長を見込むも外需下振れや円急落、金利高等に注意

2025年12月23日

-

2026年度税制改正大綱解説

給付付き税額控除導入を含めた所得税の抜本的改革が必要

2025年12月25日

-

中国経済:2025年の回顧と2026年の見通し

不動産不況の継続と消費財購入補助金政策の反動で景気減速へ

2025年12月23日

-

「飲食料品の消費税ゼロ」の経済効果

世帯あたり年8.8万円の負担軽減になり個人消費を0.5兆円押し上げ

2026年01月20日

中国によるレアアース・レアメタルの輸出規制は日本の実質GDPを1.3~3.2%下押し

供給制約により、自動車産業を中心に生産活動の低迷が懸念される

2025年12月05日

2026年の日本経済見通し

1%弱のプラス成長を見込むも外需下振れや円急落、金利高等に注意

2025年12月23日

2026年度税制改正大綱解説

給付付き税額控除導入を含めた所得税の抜本的改革が必要

2025年12月25日

中国経済:2025年の回顧と2026年の見通し

不動産不況の継続と消費財購入補助金政策の反動で景気減速へ

2025年12月23日

「飲食料品の消費税ゼロ」の経済効果

世帯あたり年8.8万円の負担軽減になり個人消費を0.5兆円押し上げ

2026年01月20日