2015年04月02日

タイは半世紀以上にわたり、観光立国への道を営々と歩んできた。1960年、当時のアジア諸国としては早い段階で観光庁が設置され、1970年代には開発計画(※1)において観光が成長戦略の一つに掲げられた。タイはもともと、アユタヤの遺跡群に代表される偉大な観光資源に恵まれていたが、1980年代に入ってからは、プーケットやサムイなどに見られる行政主導のリゾート開発も本格化した。以降はそれらを「商材」とした観光マーケティングが世界に向けて展開され、こうした点では政府の役割が大きく発揮された。2000年代以降は、アジアの経済成長に伴う域内中間層の拡大、ローコスト・キャリア(LCC)の発達など、観光産業を取り巻く外部環境の変化が強力な追い風となって、タイを訪れる観光客の数は2001年の1,000万人から大きく伸び、2012年には2,000万人を突破するに至った。

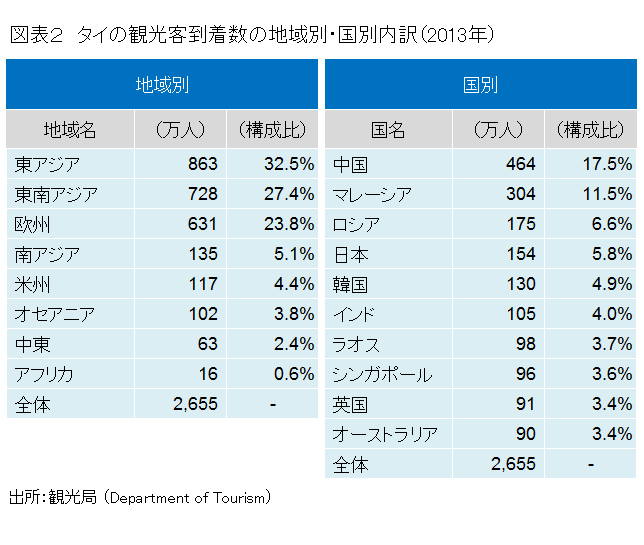

国連世界観光機関(UNWTO)が発表した2013年の世界観光ランキングでは、タイは観光客到着数(※2)で世界10位、観光収入で世界7位に位置する(図表1)。観光局(Department of Tourism)によると、同年の観光客数は2,655万人(前年比約19%増)。地域別の割合では、東アジア(全体の32.5%)、東南アジア(同27.4%)、欧州(同23.8%)からが大部分を占める。国別の内訳を見ると、中国(464万人)、マレーシア(304万人)をはじめ、東・東南アジアの国が多いが、その他の上位国には、ロシア(175万人)、英国(91万人)、オーストラリア(90万人)など、欧州やオセアニアの国々もある(図表2)。こうした観光客がタイにもたらす観光収入は421億ドル(前年比約23%増)に上り、名目GDPの約11%に相当する。

世界中からタイに集まる大勢の観光客の存在は、タイに市場を求める企業にとってこれまでにないビジネスチャンスとなりうる。事実、日本企業の中にもタイを訪れる多くの観光客を商機と捉え、彼らの需要を取り込もうとする動きが見られるようになってきた。

最近の例では、乗換案内アプリ「NAVITIME(ナビタイム)」で有名な、株式会社ナビタイムジャパンのタイへの事業展開(2014年2月)がある。プレスリリース(※3)によると、バンコクの主要な鉄道やバスをカバーする「NAVITIME Transit – Bangkok Thailand」は、当初から「タイのお客様やタイへの渡航者向けのサービス」として、タイ語ではなく英語で提供された。その後、4ヵ国語(中国語、タイ語、マレーシア語、日本語)が加わって多言語対応が始まり、顧客からの反響が大きかったことから、さらに5ヵ国語(ドイツ語、イタリア語、フランス語、スペイン語、韓国語)が追加され、現在では10ヵ国語での利用が可能となっている(※4)。

多言語対応は、とりわけタイにおいては、観光客への訴求が期待できる取り組みであろう。欧州列強による植民地化の歴史を持たないタイでは、言語がアルファベット化されておらず、外国人にとって言語障壁が高いためである。英語は当然だが、タイを訪れる観光客の殆どが非英語圏から来ていることから、多言語対応によってより確度の高いアプローチが可能となる。こうした工夫の中で消費への誘導を試みれば、アプリのようなサービスにおいては広告収入、アパレルや外食等、対面販売が中心となる小売業においては、物販収入の増加に結び付くことが期待されよう。

観光・スポーツ省(MOTS)は、2015年に向けた政策目標の中で、観光客到着数2,800万人、観光収入1兆3,500億バーツ(約410億ドル)の達成を掲げる。急速に進展する都市化を背景として、タイでは都市部を中心に経済のサービス化が著しい。国家社会経済開発庁(NESDB)によれば、バンコクのGPP(Gross Provincial Product=県別GDP)に占めるサービス業の割合は80%を超える水準に達している。中でも、観光関連産業(小売・卸売、ホテル・レストラン、運輸・通信、など)の割合は全体の40%を占める。観光客は、今後もタイにとってなくてはならない存在として、経済におけるその重要性を増していくだろう。タイの市場を狙う企業にとっては、「タイ事業=タイ人を対象としたビジネス」と決めつけることなく、世界中から集まる観光客に機会を見出し、彼らの需要を巧みに取り込むことが求められている。

(※1)第4次国家経済社会開発計画(1977年~1981年)

(※2)商用客その他の外国人旅行者を含む

(※3)同社プレスリリース(2014年2月14日)

(※4)同社プレスリリース(2014年9月19日)

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。

同じカテゴリの最新レポート

-

地域で影響を増す外国人の社会増減

コロナ禍後の地域の人口動態

2025年07月24日

-

コロナ禍を踏まえた人口動向

出生動向と若年女性人口の移動から見た地方圏人口の今後

2024年03月28日

-

アフターコロナ時代のライブ・エンターテインメント/スポーツ業界のビジネス動向(2)

ライブ・エンタメ/スポーツ業界のビジネス動向調査結果

2023年04月06日

関連のサービス

最新のレポート・コラム

-

いまさら人には聞けない 公開買付け(TOB)のQ&A【改訂版】

2024年金商法等改正法(2026年5月1日適用開始)を反映

2026年03月02日

-

中東情勢緊迫化が日本経済の下振れリスクに

原油価格100ドル/バレルで26年度の実質GDP成長率は▲0.2%pt

2026年03月02日

-

2026年1月鉱工業生産

普通乗用車などの大幅増産により自動車工業が生産全体を押し上げ

2026年02月27日

-

人手不足時代の外国人労働者の受け入れと共生の課題

潜在成長率を年率0.4%pt押し上げ/共生の鍵は日本語教育

2026年02月26日

-

PERはなぜ上がらない?──市場が見ているのは「価値創造ストーリー」が描く未来

2026年03月02日