2014年11月05日

ぶらぶら社員とは?

「ぶらぶら社員」という言葉をご存知だろうか。この言葉を初めて耳にする方のために説明すると、「ぶらぶら社員」とは、永谷園が1979年に「新商品のアイディア」を生み出すために採用した仕組みである(※1)。

「ぶらぶら社員」に与えられた仕事は、「2年間、食べたいものを食べ、行きたいところに行き、とにかく”ぶらぶら”して新商品のアイディアを考えることに専念」することであり、「出社は自由」、「経費は使い放題」、「報告書も不要」というものであった。

今日、企業経営にとってイノベーションが持つ意味はかつてなく大きい。以下では、永谷園が35年前に行った「実験」をひもときつつ、今日の企業経営にとっての含意を読み取りたい。

なぜ、ぶらぶら社員だったのか

「ぶらぶら社員」というアイディアを思いつき、実行に移したのは、永谷嘉男社長(当時)である。

永谷社長の持論は「会社の中で机に向かっているだけが商品開発ではない。意外な場所で意外な時に斬新なアイディアが生まれる可能性が高い」というものだったが、「社長としての業務に追われる自分が”ぶらぶら”するわけにはいかないことから、商品開発の能力とセンスに長けた社員に、自分の分身として白羽の矢を立てた」という。

「ぶらぶら社員」に指名されたのは、営業部に所属しつつ、1973年開発の「あさげ」の商品開発プロジェクトのチームリーダーの実績を持つ、能登原氏であった。

「会社の仕事をしないでいいから考えろ」という辞令を受けた能登原氏は、当初は、社内の様々な会議に出席したり、試食会に参加したりしていたという。「義務感や責任感から、月に一〜二点の割合でアイディアを社長に提出」する能登原氏に対して、社長は「二ヶ月や三ヶ月で思いつくようなアイディアを期待しているんじゃないんだ。あせらないほうがいい」とその都度、言ったという(※2)。こうして、能登原氏は、エンドユーザーである主婦の立場に立ってみようと料理教室に通ったり、世界各地への食べ歩きへと乗り出していく。

永谷社長の狙いはどこにあったのだろうか。能登原氏の著書に寄せた永谷社長の序文に、次のようなくだりがある。

「永年に亘って出来上がっている管理システムや習慣の中から彼だけを外して、例外的な存在にしようと云うのである。もっとあけすけに云えば、ガンジガラメの管理社会のシガラミから外して、自由気ままにさせたいのである。そうして次なる新商品の開発テーマだけを考え続けてもらおうと云うのが私のねらいなのである。」(※3)

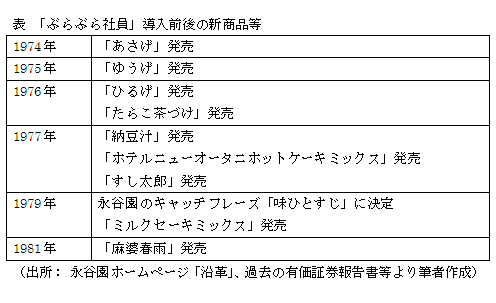

実際にこの時期の永谷園は、下記の表のように、従来のお茶づけ、即席みそ汁の枠組みを越えた、新しいタイプの商品を次々と生み出している。この表の最後にある「麻婆春雨」は、能登原氏が「ぶらぶら社員」の期間中に、プロダクトマネジャーとして関与した商品である。

組織の中に例外的な存在を認め、自由に行動させることを通じて、「アイディアの入り口」を広げ、組織全体の視野を広げるところに、「ぶらぶら社員」の意味があったと言えるだろう。

「イノベーション経営」への視点

筆者がこの「ぶらぶら社員」のエピソードで共感したのは、「会社の中で机に向かっているだけが商品開発ではない。意外な場所で意外な時に斬新なアイディアが生まれる可能性が高い」という永谷社長の持論である。

難しい問題に直面し、寝ても覚めても一つの問題を考え続けている中で、ふっと息を抜いた瞬間に、解決策がひらめく、こういう経験をした人は少なくないだろう。筆者自身にもそういう経験がある。

こうした閃きを組織としてどのように創出していくか、換言すれば、イノベーションを組織としてどのように創出していくかは、今日の企業経営にとって重要な課題である。「ぶらぶら社員」のエピソードには、そうした課題に対するヒントがあるように思える。筆者は、以下の三点を指摘したい。

第一に、イノベーションにおける経営者の役割である。「ぶらぶら社員」の場合、経営トップが自らこの仕組みを導入するとともに、日々の業務や手続きに煩わされることなく、新しいアイディアの探求に専念できるよう、全面的にバックアップしている。組織や規則からの自由を与えるとともに、「ぶらぶら社員」が組織内の人、モノ、金といったリソースにアクセスする自由を与えた点も大事である。そして、経営トップ自らが、「ぶらぶら社員」を励まし、「ぶらぶら社員」の活動を見守り、「ぶらぶら社員」の自発性・積極性・創造性を引き出すための支援を続けたことこそが、「ぶらぶら社員」のみならず、企業全体にチャレンジする気風を与えたのではないだろうか。

第二に、組織における「方向づけ」という観点である。永谷園は、1979年に「味ひとすじ」という言葉を採用している。いくら自由に発想するといっても、指針は必要である。簡潔なこの言葉からは、永谷園の矜持が伝わってくる。迷った時に立ち返ることができる指針は、「ぶらぶら」が単なる迷走に陥らないために必要だったと考える。実際、能登原氏の著書からは、この企業としての矜持に相応しい仕事をしようという意気込みが伝わってくるのである。

第三に、どのようにイノベーションのために必要な人的資源を振り向けるかという点である。当然のことながら、当時の永谷園も、商品開発を「ぶらぶら社員」だけに任せたのではない。通常業務としての商品開発とは別に、「ぶらぶら社員」という仕組みを導入した。通常の開発業務とは別個に、自由な探索・開発活動を奨励するという点は、Googleの「20%ルール」(※4)と相通じるところがある。どの程度の範囲の人員に、どの程度の自由裁量的な時間を与えるかについては、達成すべき目的と人材戦略にも依存するにしても、意欲と能力がある人材を信頼し、自由裁量を与えることは、そうした人材の創造性の発揮により、企業の自己革新につながるものと考えられる。

このように考えると、「ぶらぶら社員」という仕組みは、単なる商品開発を超えて、企業の組織としての創造力、自己革新力をどのように活性化させていくかという、今日の企業経営にとって重要な課題を考える上で、非常に示唆に富む。古きを温め、新しきを知る。企業経営のヒント、イノベーションのヒントは、見つけようと努力すれば、色々なところに潜んでいる。

参考文献

『ぶらぶら社員 ひらめきへの挑戦 — 味覚発見の旅730日』(能登原隆史著, 経営ビジョンセンター, 1981)

『辞令! ぶらぶら社員を命ず 永谷園ヒット商品開発の秘密』(能登原隆史著, サンケイ出版, 1983)

株式会社永谷園 有価証券報告書(第26期〜第31期)

(※1)永谷園ホームページより。以下、断りがない場合は同様。

(※2)参考文献の能登原(1981)より。

(※3)前掲参考文献の能登原(1981)への序文より

(※4)20%ルールとは、すべての従業員が通常のプロジェクトに加えて、業務時間の20%を、従業員本人が考えるGoogleに最も利益(ベネフィット)をもたらすものに使おう、というものである。2004年のGoogleのIPOの際のファウンダー・レターの中でも謳われており、AdSenseなどGoogleに大きな収益をもたらすこととなったプロジェクトのプロトタイプも、この20%ルールのもとでの自発的なプロジェクトで生み出されたとされている。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。