データサイエンスは、膨大で複雑なデータを解析し、実行可能な洞察を得るための重要なツールであり、マーケティングや営業、人事など、ビジネス上の意思決定において重要な役割を果たしています。しかし、データサイエンティストの需要は急速に増加している一方で、経験豊富な専門家の不足が続いています。

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「DX白書2023」によると、2021年度から2022年度にかけて、DX(デジタルトランスフォメーション)推進人材の「量」が「大幅に不足している」と回答した日本企業は約30%から約50%に増加しています。また、「質」についても「大幅に不足している」と回答した企業は約30%から50%強に増加しています。この1年間でDXに取り組む企業の割合が増えたことで人材ニーズが高まり、採用や育成が追いつかず、量と質の両方で不足感が強まっています。

そのため、企業では自社でデータサイエンティストをはじめとしたDX推進人材を育成する試みを強化しています。しかし、データサイエンティスト協会が一般(個人)会員向けに行った「データサイエンティストの就労意識」(2024年4月3日)によると、eラーニングや資格取得を通じてスキルアップに取り組む企業は増加していますが、所属企業に育成プログラムを備える事例は依然として少ない状況です。

大和総研では、データサイエンティストを社内で育成するため、2021年4月にデータサイエンティスト育成プログラムを立ち上げました。本記事では、当社の具体的な事例を通じて、育成プログラムの構築方法や課題と対応策を紹介します。

- データサイエンティストに求められる役割とは

- データサイエンティスト育成プログラムの押さえるべきポイント

- 当社事例:大和総研のデータサイエンティスト育成プログラム

- おわりに

- 関連するウェビナー

- 関連するITソリューション

- レポート・コラム

データサイエンティストに求められる役割とは

データサイエンティストがビジネス現場で担っている代表的な役割を紹介します。

従来、データサイエンティストの主要な役割は、「データを収集、整理、分析し、統計的手法や機械学習アルゴリズムを用いて洞察を得て、ビジネス上の意思決定をサポートすること」でした。しかし、最近ではデータの量と多様性が増加し、生成AIなどの最新技術が次々と登場していることなどから、データサイエンティストには従来の役割に加え、以下のような広範な役割が求められています。

- データの収集から蓄積、分析までの一連のプロセスを効率的に行うための基盤の整備

- AI・機械学習モデルを組み込んだサービスの構築と運用

- データ戦略の策定とイノベーションの提案

- データ倫理とプライバシー保護に関する法規制の調査と遵守

- 最新技術のリサーチ

- 従業員への教育とトレーニング など

しかし、これら全ての役割を一人で担うのは現実的には難しく、専門知識の深さや作業量、異なるスキルセットが必要となるため、複数の専門家やチームによる役割分担が一般的です。そのため、データサイエンティスト育成プログラムを企画する際には、どのようなデータサイエンティストを育成したいのかを明確にすることが重要です。

データサイエンティスト育成プログラムの押さえるべきポイント

本章では、当社の経験に基づき、データサイエンティスト育成プログラムの押さえるべきポイントを紹介します。データサイエンスやAIなどの最新技術分野において、組織全体のスキルアップを実現するためには、単にeラーニングのアカウントを社員に配布するのではなく、育成プログラムを体系的に提供・運営することが重要です。これにより、参加者に対する一貫した教育内容と、論理的かつ段階的な構成による効率的な学習が提供され、学習の継続性も確保できます。

下表に例示するポイントを押さえることで、効果的な育成プログラムの設計・運営が可能となり、改善も容易になります。また、現業が忙しい社員に新しい分野の学習を促し、そのモチベーションを維持することは容易ではありません。この点からも、体系的な育成プログラムの導入が求められます。

ポイント |

概要 |

|---|---|

| 目標の設定 | 育成プログラムの目標を明確にする(例:特定のスキルセットの習得、プロジェクトの遂行能力の向上など)。 |

| カリキュラムの設計 | 基礎から応用、実践までの段階的な学習内容を設計する。 また、データサイエンス・AI分野で知識・スキル習得を目指す分野(データ収集、前処理、分析、モデリング、可視化など)を網羅する。 |

| 実践的な機会 | ハンズオンのワークショップやケーススタディーを活用する。 さらに、実際のビジネス課題を解決するプロジェクトベースの学習を取り入れる。 |

| ツールと技術の習得 | データ分析案件で使用する主要なプログラミング言語(Python、R、SQLなど)や、一般的なライブラリ(Numpy、pandas、scikit-learnなど)を学ぶ。 その他、データベース管理やクラウドコンピューティングの基礎も含める。 |

| 学習のサポート体制 | 経験豊富なデータサイエンティストによるサポート体制を整え、定期的なフィードバックを提供する。 |

| 評価 | 学習進捗を評価するための定期的なテストやレビューを実施する。 これは組織全体の目標(参加者数や修了者数など)と進捗状況を客観的に評価することにもつながる。 |

| 継続的な学習と成長の機会 | プログラム終了後も継続的に学習できるリソースやコミュニティを提供する。 最新の技術動向やトレンドに対応するためのアップデートを行う。 |

| フィードバックと改善 | 参加者の進捗や理解度、アンケート、その他技術の進展などを踏まえて、カリキュラムを定期的に改善しやすくする。 |

出所:大和総研作成

当社事例:大和総研のデータサイエンティスト育成プログラム

大和総研のデータサイエンティスト育成プログラムの事例を本章で紹介します。

データサイエンティスト育成プログラムの立ち上げ背景と目的

はじめに、データサイエンティスト育成プログラムを立ち上げた背景について紹介します。

- 当社とAI・データサイエンスの関わりは、2015年に研究開発部門にデータ分析チームが設立されたことに始まります。それ以来、同チームは関連する調査やプロジェクトを推進してきました。

- 技術の進化とAIブームの中で、他部門からの相談が同チームに集中するようになり、今後の発展を見据えて人材確保が経営上不可欠と考え、組織全体のスキル向上に取り組むことになりました。

- そのため、2021年から社内のAI・データサイエンスに精通した研究開発部門の人材を活用し、育成プログラムを提供することにしました。

このような背景を踏まえて、次の目的で育成プログラムを立ち上げました。

- AI・データサイエンスの基礎知識と技術を習得し、業務に応用するために全社的なスキル底上げを図ること。

- 同分野をリードする将来有望な若手社員を発掘すること。

データサイエンティスト育成プログラムの全体像

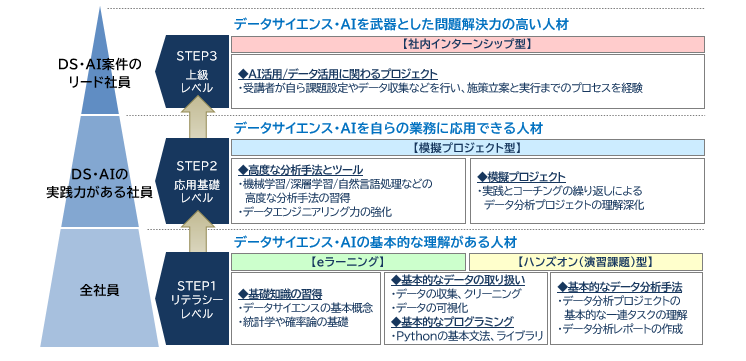

当社のデータサイエンティスト育成プログラムは、リテラシーレベル(STEP1)から上級レベル(STEP3)までの段階的なカリキュラムを提供しています。STEP1では、全社員の基本的な技術スキルを向上させ、データ分析プロジェクトの一連の流れを身につける機会を提供します。STEP2では、模擬プロジェクトを通じて技術力を磨きます。最上位層であるSTEP3では、現業から離れて社内インターンシップを通じてビジネスにおける実践力を強化します。

STEP1:データサイエンス・AIの基本的な理解がある人材の育成

全社員を対象にしたカリキュラムを提供しています。データサイエンスやAIの初学者が、基礎知識とプログラミングスキルを外部のeラーニングサービスで学びます。演習課題には構造化データのクレンジング、可視化、機械学習モデルの構築と評価などが含まれ、その結果を分析レポートにまとめます。当社独自の採点基準を用いて分析レポートを採点し、参加者の理解度や論理的思考能力などを評価します。基準を超えた参加者には修了認定を行います。

研修で用いる学習教材や分析環境は外部から調達することで、運営の負荷を軽減しています。

STEP2:データサイエンス・AIを自らの業務に応用できる人材の育成

STEP1修了者の中で希望する社員は、STEP2に進級します。ここでは、実際のプロジェクトをケーススタディーとして使用し、オリジナル教材を用いて高度なデータ分析演習に取り組みます。STEP1の発展版として、非構造化データの加工やモデル構築など、試行錯誤を伴う複雑な内容をカバーしており、難易度が増します。また、参加者たちはグループを組み、議論を通じて相互に学び合う機会を持ちます。若手のデータサイエンティストがTeaching Assistant(以降、TA)としてサポートし、ワークショップの開催、分析計画書のレビュー、中間報告書や最終報告書のレビュー、チャットや対面での相談やコーチングなどを実施します。STEP1と同様、最終的に分析の過程と結果をレポートにまとめ、運営サイドがレポートの評価を行い、基準を超えた場合に修了認定を行います。

STEP1を修了し、さらに高度な学習への意欲がある社員を対象としたこのSTEP2では、参加者数が限られるため、学習教材や分析基盤、参加者の個別対応をするサポート体制などを内製化することで、質の高い学習環境を提供しています。

STEP3:データサイエンス・AIを武器とした課題解決力の高い人材の育成

STEP2を無事に修了した社員の中から選抜された者がSTEP3に進みます。STEP3では、通常業務を離れ、データサイエンスやAIの専門家が集まる研究開発部門でのフルタイムでの社内インターンシップに参加します。

STEP1やSTEP2とは異なり、指定の学習教材や課題はありません。STEP3では、技術力向上を目指し、分析基盤の構築、データ収集・加工、データ分析を行いますが、特にビジネス力(データサイエンス・AIによる課題解決力)の強化に重点を置いています。参加者は自ら課題を設定し、AI活用やデータ活用に関わるプロジェクトを企画、立ち上げ、社内関係者の協力を得ながら課題解決に取り組みます。STEP1およびSTEP2で習得した技術とスキルを実際のプロジェクトに統合し、行動変化と研修成果を達成度として確認します。

TAは、プロジェクトの企画段階、進行中、終了時においてアドバイスやディスカッションを支援します。専門家の近くで研修を行うことで、知識やスキルの共有がしやすい環境が整っています。

STEP3の修了者はAIやデータ活用分野の中核人材として現場部門に戻り、案件を遂行することになります。

プログラムで直面する課題

これまでが当社の育成プログラムの全体概要でした。次に、プログラムを提供する中で直面する課題と具体的な対応策を2点紹介します。

① 理解度・スキルレベルの評価方法

学習の理解度やスキルレベルを評価する手段が確立されていないため、以下のようなアクションを取るのが難しいという課題があります。しかし、優秀で意欲のある社員を発掘することは、人材戦略的にも重要です。

アクションの例

- より高度な学習機会を提供する。

- 習得した知識やスキルを活かせるAIやデータの活用案件に、優先的に実践機会を提供する。

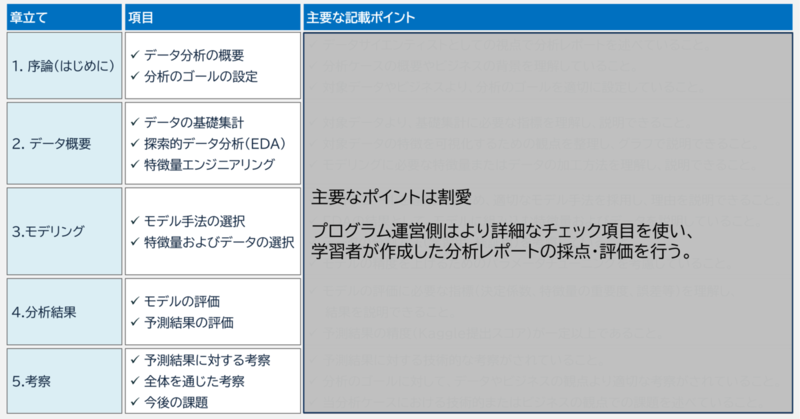

対応策として、STEP1やSTEP2では、研修の最終成果物として参加者にデータ分析レポートの作成と提出を求め、プログラム提供者がそれを評価します。分析レポートの章立てや主要な記載ポイントはあらかじめ提供されているため、初心者でもひな形を参考にし、eラーニングなどで得た知識やスキルを活用して作成できます。一方、プログラム提供者は参加者のレポート内容をある程度コントロールし、採点を容易にしています。

下図2は分析レポートの章立てと主要な記載ポイントのイメージです。プログラム提供者はより詳細なチェック項目を持ち採点を行います。

② 学習の動機付け・モチベーション維持

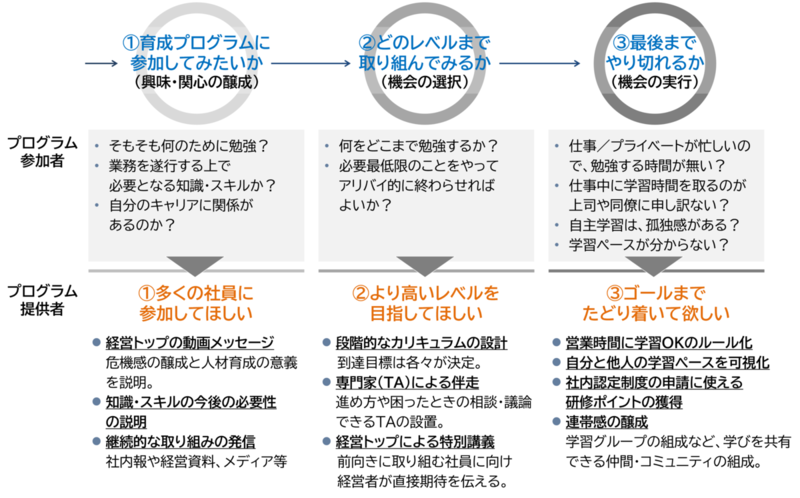

新しい分野の育成プログラムは、未経験の社員やキャリア開発に無関心な社員にとって、学習の動機付けとモチベーション維持に課題があります。

プログラム提供者は、参加者の視点に立ち、これらの課題に対処する施策を講じることが重要となります。単なる研修の企画・運営にとどまらず、経営トップからのメッセージや社内ポイント制度の活用など、広範な対応が求められます。

下図3では、育成プログラムに対する参加者と提供者の意識を整理し、当社での具体的な施策例を示しています。

おわりに

当社は2021年にこのデータサイエンティスト育成プログラムを立ち上げて以来、約3年間で社員全体の約6割がSTEP1を受講しました。また、新入社員は入社直後の研修期間にSTEP1の受講を必須としています。これにより、データサイエンスおよびAI分野での当社全体のスキルの底上げと、同分野のプロジェクトをリードする有望な社員の発掘を進める仕組みが構築できています。当社では社内認定データサイエンティストという制度を新設し、当プログラムでの学習実績やAI・データサイエンスに関わる実案件の遂行経験・実績などの考慮して、これまでに100名を超えるデータサイエンティストが社内認定されました。

その他、本記事では紹介しきれていませんが、育成プログラムの受講完了者に対して継続的に知識・スキルをアップデートする機会を提供しています。特に、研究開発部門のデータサイエンスCoE(Center of Excellence)は、毎日最新の技術情報やニュースを解説付きで発信し、最新技術を体験できるプラットフォーム『デモンストレーション・ハブ』を提供しています。他部門からのデータ分析案件の相談にも対応し、知識共有や社内コラボレーションの推進にも努めています。

本記事では、当社の事例を基に育成プログラムの設計方法を紹介しました。データサイエンスやAIに関する社内育成プログラムを立ち上げる際には、多角的な視点が重要です。この記事が少しでも皆さまのヒントになれば幸いです。

大和総研では、AI・データサイエンス分野での豊富な知識と経験を活かし、お客様の課題に対する最適な解決策を提案できます。興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

関連するウェビナー

ウェビナー|大和証券グループで"ChatGPT"を使ってみた

関連するITソリューション

ChatGPT利用環境構築サービス|大和総研

生成AIを活用した社内文書検索回答サービス|大和総研

AI・データ利活用ソリューション|大和総研

レポート・コラム

2024年07月11日

不足するAI人材の育成は間に合うのか 2024年07月11日|大和総研|田邉 美穂